每一个时代,都由一种“奇迹材料”所塑造。钢铁锻造了镀金时代(Gilded Age);半导体点亮了数字时代(Digital Age);而如今,AI 以“无限心智(infinite minds)”的形态到来。历史如果教会了我们什么,那就是:掌握这种材料的人,将定义这个时代。

(左:少年时期的安德鲁·卡内基与弟弟;右:镀金时代的匹兹堡钢铁工厂。)

在 19 世纪 50 年代,安德鲁·卡内基还是匹兹堡街头泥泞里奔跑的电报送报童。那时,美国每十个人里有六个是农民。两代人之后,卡内基和他的同代人锻造出了现代世界:马车让位于铁路,烛光让位于电力,铁让位于钢。

此后,工作从工厂转向办公室。今天,我在旧金山经营一家软件公司,为数以百万计的知识工作者打造工具。在这座产业之城里,人人都在谈论 AGI,但那 20 亿“坐在办公桌前”的人,绝大多数还没有真正感受到它。知识工作很快会变成什么样?当组织架构吸收了那些从不睡觉的“心智”,会发生什么?

(早期电影常常看起来像舞台剧:一台摄像机固定对准舞台。)

这种未来往往难以预测,因为它总会伪装成过去。最早的电话通话像电报一样简短;早期电影看起来像“把舞台剧拍下来”。(这正是马歇尔·麦克卢汉所谓的:“通过后视镜驶向未来(driving to the future via the rearview window)”。)

当下最流行的 AI 形态,看起来就像过去的 Google 搜索。借用麦克卢汉的话说:“我们总是通过后视镜开向未来。”

今天,我们看到的就是模仿 Google 搜索框的 AI 聊天机器人。我们正深陷在每一次技术转折都会出现的那段“不舒适的过渡期”里。

我并没有关于下一步的一切答案。但我喜欢用一些历史隐喻来推演:AI 在不同尺度下会如何工作——从个人、到组织、再到整个经济体。

个人:从自行车到汽车

最早的端倪,出现在知识工作的“高阶祭司”那里:程序员。

我的联合创始人 Simon 曾是我们所谓的“10× 程序员”,但他如今几乎不怎么写代码。走过他的工位,你会看到他同时编排三到四个 AI 编程智能体(coding agents)。它们不只是打字更快,而是在“思考”。这让他成为一个 30–40× 的工程师。他会在午饭前或睡觉前排好任务队列,让它们在他离开时继续工作。他已经成了“无限心智”的管理者。

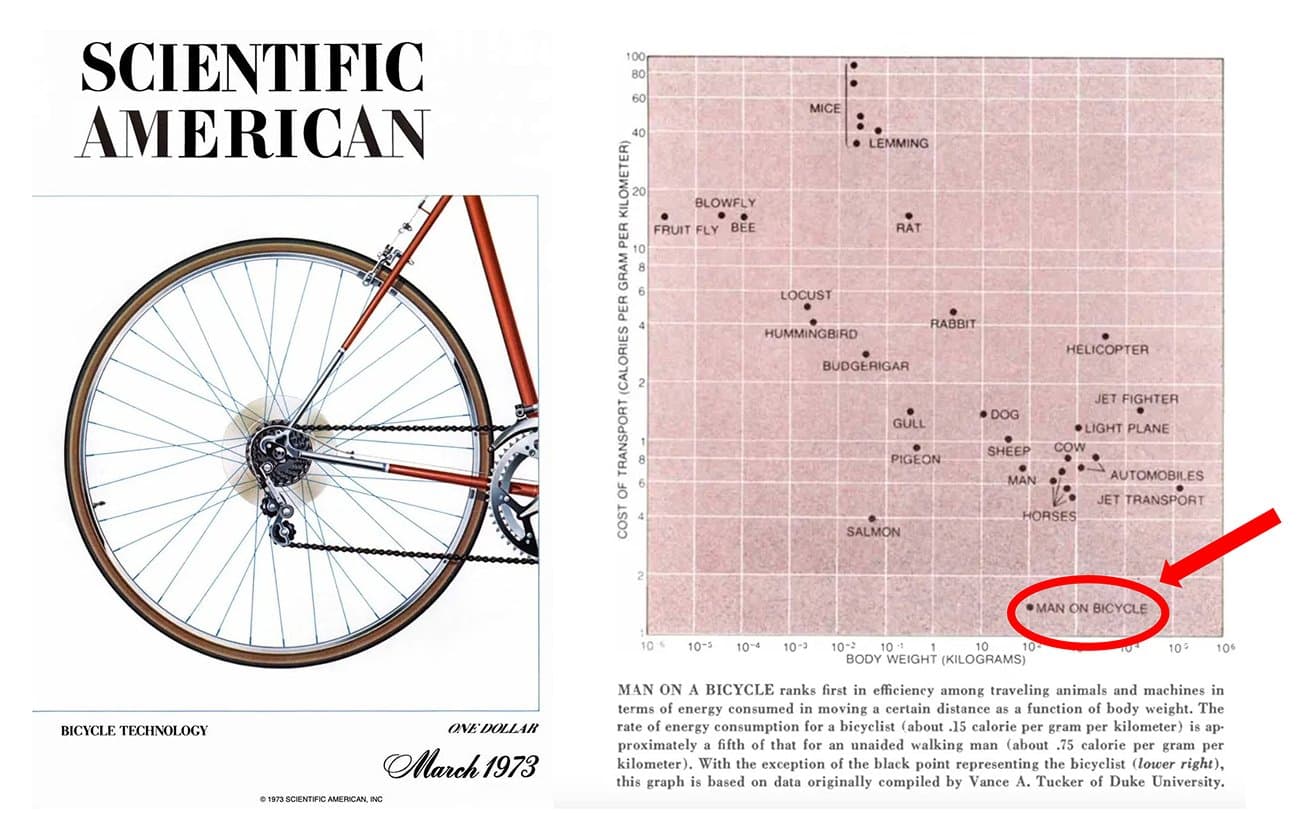

(《科学美国人》1970 年代关于运动效率的研究启发了乔布斯著名的“心智的自行车(bicycle for the mind)”隐喻——只是从那以后,我们在“信息高速公路”上踩踏了几十年。)

在 1980 年代,史蒂夫·乔布斯将个人电脑称作“心智的自行车”。十年后,我们铺就了互联网这条“信息高速公路”。但今天,大多数知识工作依然是“人力驱动”的——就像我们在高速公路上骑自行车一样。

有了 AI 智能体(agents),像 Simon 这样的人,已经从骑自行车升级为开汽车。

那其他类型的知识工作者,什么时候也能拥有“汽车”?有两个问题必须解决。

(相比编程智能体,为什么 AI 更难帮助一般知识工作?因为知识工作更碎片化、也更难验证。)

第一,是上下文碎片化(context fragmentation)。在编程里,工具与上下文通常集中在一个地方:IDE、代码仓库、终端。但一般知识工作分散在几十种工具里。想象一个 AI 智能体要起草一份产品简报:它需要从 Slack 线程、战略文档、仪表盘里的上季度指标,以及仅存在于某人脑海中的组织记忆中提取信息。今天,人类就是“胶水”——通过复制粘贴、在浏览器标签之间跳转,把这些东西拼到一起。除非这些上下文被整合,智能体就会被困在狭窄的用例里。

第二个缺失要素,是可验证性(verifiability)。代码有一种神奇属性:你可以用测试与报错来验证它。模型训练者正是利用这一点,让 AI 在编程上变得更强(例如强化学习)。但你要如何验证一个项目管理得好不好?一份战略备忘录写得是否“足够好”?我们还没有找到让模型在一般知识工作上持续改进的办法。因此,人类仍然需要“在环(in the loop)”去监督、引导,并示范什么是“好”。

(1865 年《红旗法案》(Red Flag Act)要求机动车上路时必须有人举旗走在车前;1896 年废除。这是一种“不理想的在环人类(human in the loop)”示例。)

今年的编程智能体告诉我们:拥有“人在环中(human-in-the-loop)”并不总是理想的。就像你在工厂流水线上让人逐个检查每一颗螺栓,或者让人走在汽车前清路(参见 1865 年《红旗法案》)。我们希望人类从更高杠杆的位置监督循环,而不是被困在循环里。一旦上下文被整合、工作变得可验证,数十亿工作者将从“踩踏”变为“驾驶”,再从“驾驶”走向“自动驾驶”。

组织:钢与蒸汽

公司是一种相对新近的发明。它们会随着规模扩张而退化,并达到自身极限。

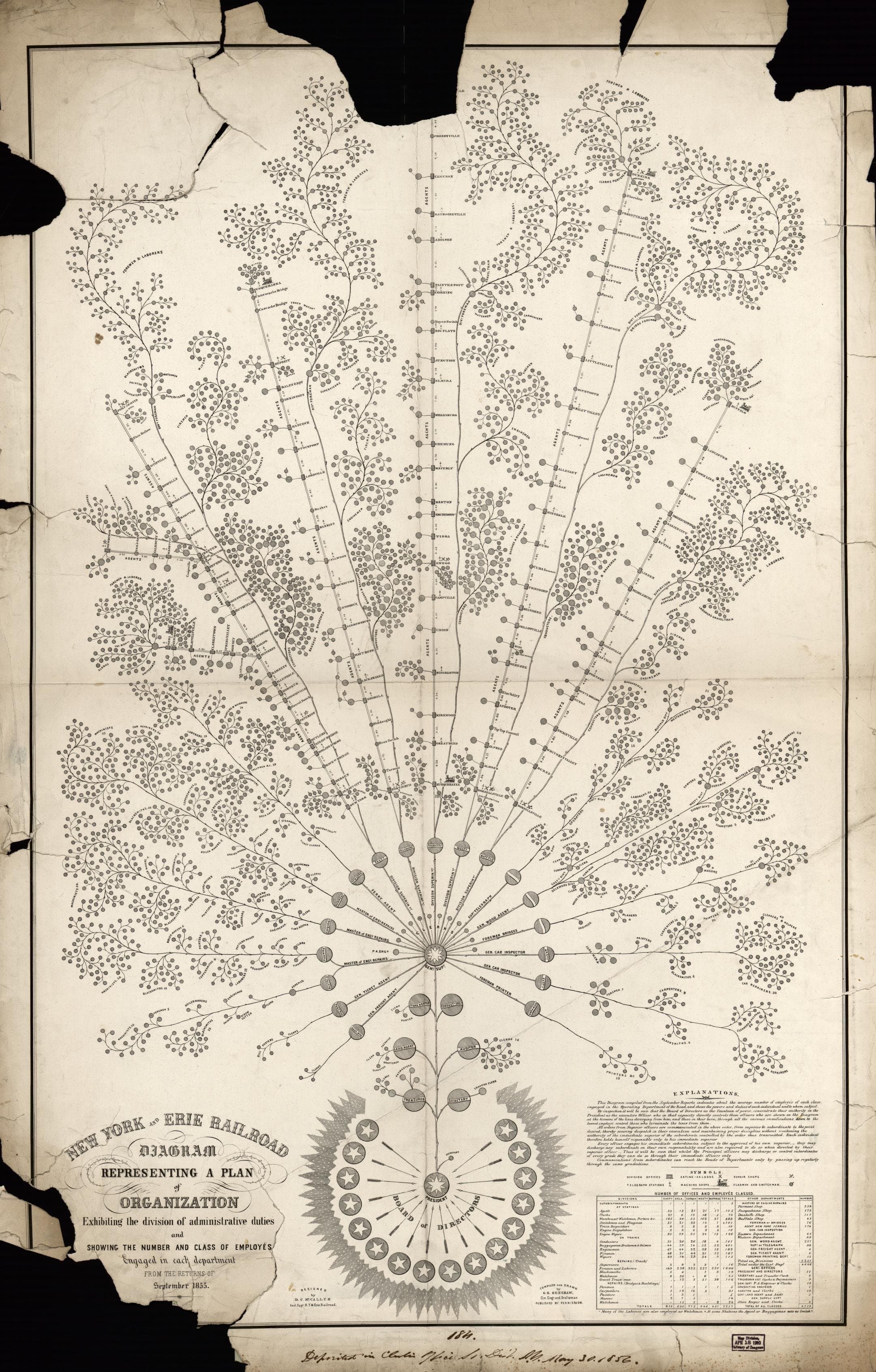

(1855 年纽约—伊利铁路公司的组织架构图。现代公司与组织架构,伴随铁路企业而演化——它们是第一批必须在远距离上协调成千上万人行动的组织。)

几百年前,大多数公司只是十几人的作坊。如今,我们有雇员数十万的跨国企业。通信基础设施(由人脑通过会议与消息连接而成)会在指数负载下弯折失效。我们试图用层级、流程与文档来解决它。但我们一直在用“人类尺度的工具”,解决“工业尺度的问题”——就像用木头去造摩天大楼。

两个历史隐喻,展示了“奇迹材料”如何让未来组织呈现不同形态。

(钢的奇迹:1913 年落成的纽约伍尔沃斯大楼,完工时为世界最高建筑。)

第一个是钢铁。在钢铁出现之前,19 世纪的建筑通常只能到六七层。铁强度不错,但脆、重;楼层继续叠加,结构会在自重下坍塌。钢改变了一切:它既坚固又可塑,框架更轻、墙体更薄,建筑突然可以拔地而起数十层。新的建筑形态成为可能。

**AI 是组织的钢铁。**它有潜力在工作流之间保持上下文,并在需要时把决策浮出水面而不制造噪音。人类沟通不再必须是“承重墙”。每周两小时的对齐会议,变为五分钟的异步审阅。需要三层审批的管理决策,很快可能在几分钟内完成。公司可以扩张——真正地扩张——而不再承受我们过去认为“不可避免”的退化。

(用水车驱动运转的磨坊。水有力量,但不稳定,而且把工厂锁定在少数地点并受季节制约。)

第二个故事,是关于蒸汽机。在工业革命初期,早期纺织厂依河而建,以水车为动力。当蒸汽机出现时,工厂主最初只是把水车换成蒸汽机,其他一切保持不变。效率提升并不显著。

真正的突破发生在工厂主意识到:他们可以彻底“与水脱钩”。他们在更接近工人、港口与原材料的地方建造更大的工厂,并围绕蒸汽机重新设计厂房。(后来电力出现,工厂主进一步摆脱中心传动轴,把更小的动力装置分配给不同机器。)生产力随之爆炸式增长,第二次工业革命由此真正起飞。

.png)

(1835 年 Thomas Allom 的版画描绘了英国兰开夏的纺织工厂:由蒸汽机驱动。)

我们仍然处在“换掉水车”的阶段:把 AI 聊天机器人外挂在既有工具之上。我们还没有真正重新想象:当旧约束消失、公司可以运行在“你睡觉时也在工作的无限心智”之上,组织会变成什么样。

在 Notion,我们已经在做实验。在 1,000 名员工之外,已有超过 700 个智能体承担重复性工作:它们记录会议纪要、回答问题以综合部落知识;处理 IT 请求、记录客户反馈;帮助新员工办理福利入职;撰写每周状态报告,让人们不必再复制粘贴。而这只是“婴儿步”。真正的收益,只受限于我们的想象力与惰性。

经济:从佛罗伦萨到超级城市

钢与蒸汽不仅改变了建筑与工厂,也改变了城市。

(佛罗伦萨与东京。)

直到几百年前,城市仍是“人类尺度”的:你可以在四十分钟内步行穿越佛罗伦萨。生活节律由人的步行距离与声音传播范围决定。

随后,钢结构让摩天大楼成为可能;蒸汽机驱动铁路,把城市中心与腹地连接起来;电梯、地铁与高速公路接踵而至。城市在尺度与密度上爆炸式增长:东京、重庆、达拉斯。

这些并非更大的佛罗伦萨,而是完全不同的生活方式。超级城市令人迷失、匿名、难以导航。“不可读性(illegibility)”是规模的代价。但它们也提供更多机会与自由——更多的人在更多组合里做更多事情,这是人类尺度的文艺复兴城市无法承载的。

我认为,知识经济也即将经历同样的转变。

今天,知识工作约占美国 GDP 的近一半。它的大部分仍以人类尺度运作:几十人的团队、由会议与邮件驱动的工作流、组织规模一旦超过几百人就开始“弯折”。我们用石头与木头建起了一座座佛罗伦萨。

当 AI 智能体在规模上真正上线,我们将建造“东京”:由成千上万智能体与人类共同组成的组织;跨时区连续运行的工作流,不再等待某个人醒来;以“恰到好处的人类在环”来合成决策。

这种体验会不同:更快、更具杠杆,但起初也更令人迷失。每周会议的节奏、季度规划周期、年度评估可能不再合理。新的节律将出现。我们失去一些可读性,换来规模与速度。

超越水车

每一种奇迹材料,都要求人们停止用后视镜看世界,开始想象一个新的世界。卡内基看着钢铁,看见的是城市天际线;兰开夏的工厂主看着蒸汽机,看见的是不再受河流束缚的厂房布局。

我们仍处在 AI 的水车阶段:把聊天机器人钉在为人类设计的工作流上。我们需要停止只让 AI 做我们的副驾。我们需要想象:当人类组织被“钢”所加固,当繁忙琐事被委派给那些从不睡觉的心智,知识工作会变成什么样。

钢。蒸汽。无限心智。下一条天际线就在那里,等着我们去建造。