当一副售价仅299元的AI耳机能够实现实时多语言翻译、智能记事和语音助手功能,我们正见证着一个新时代的开启——智能技术从高高在上的神坛,真正走入寻常百姓家。

2025年将是AI硬件的普及元年,技术的民主化正在以前所未有的速度推进。

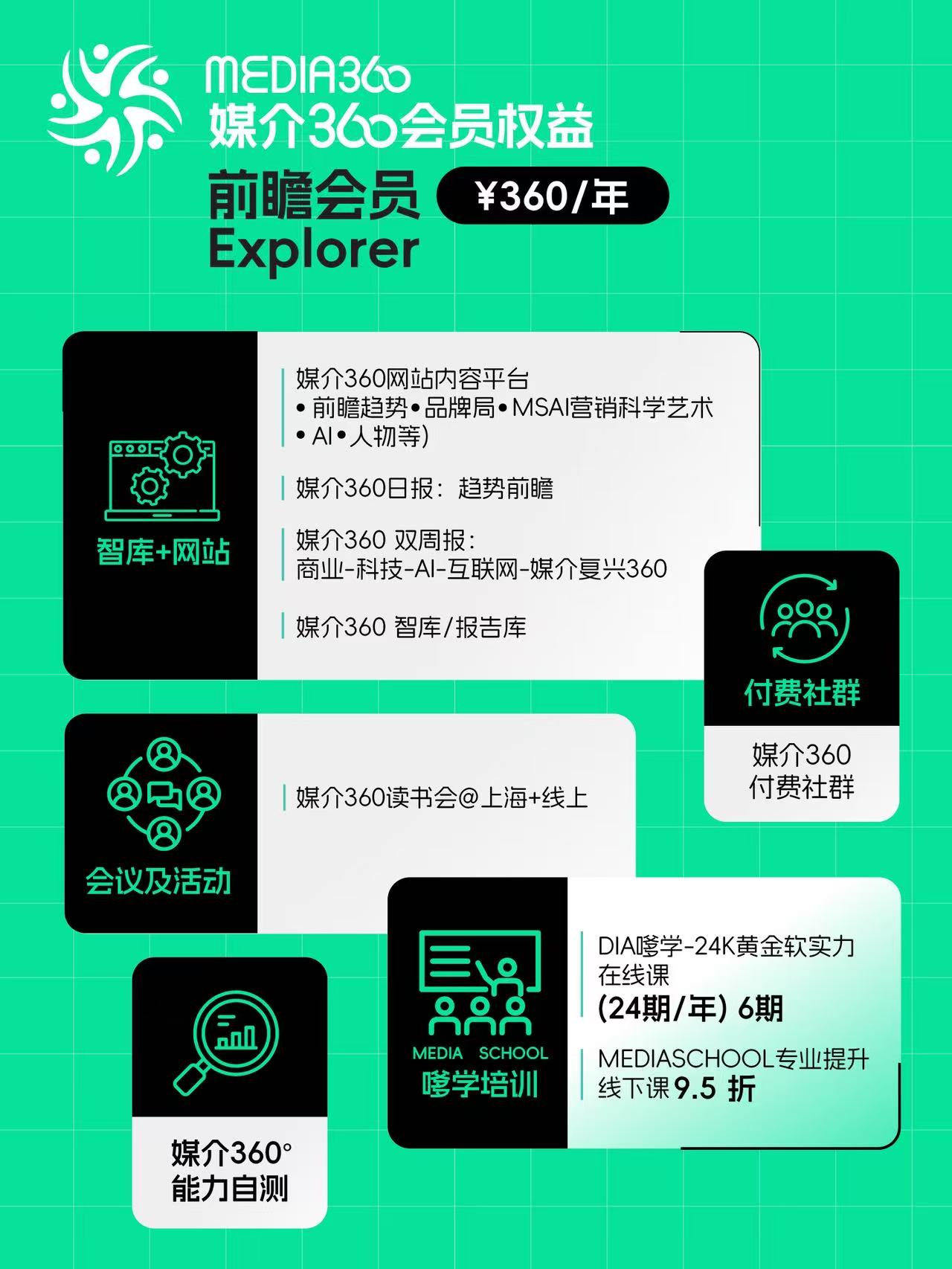

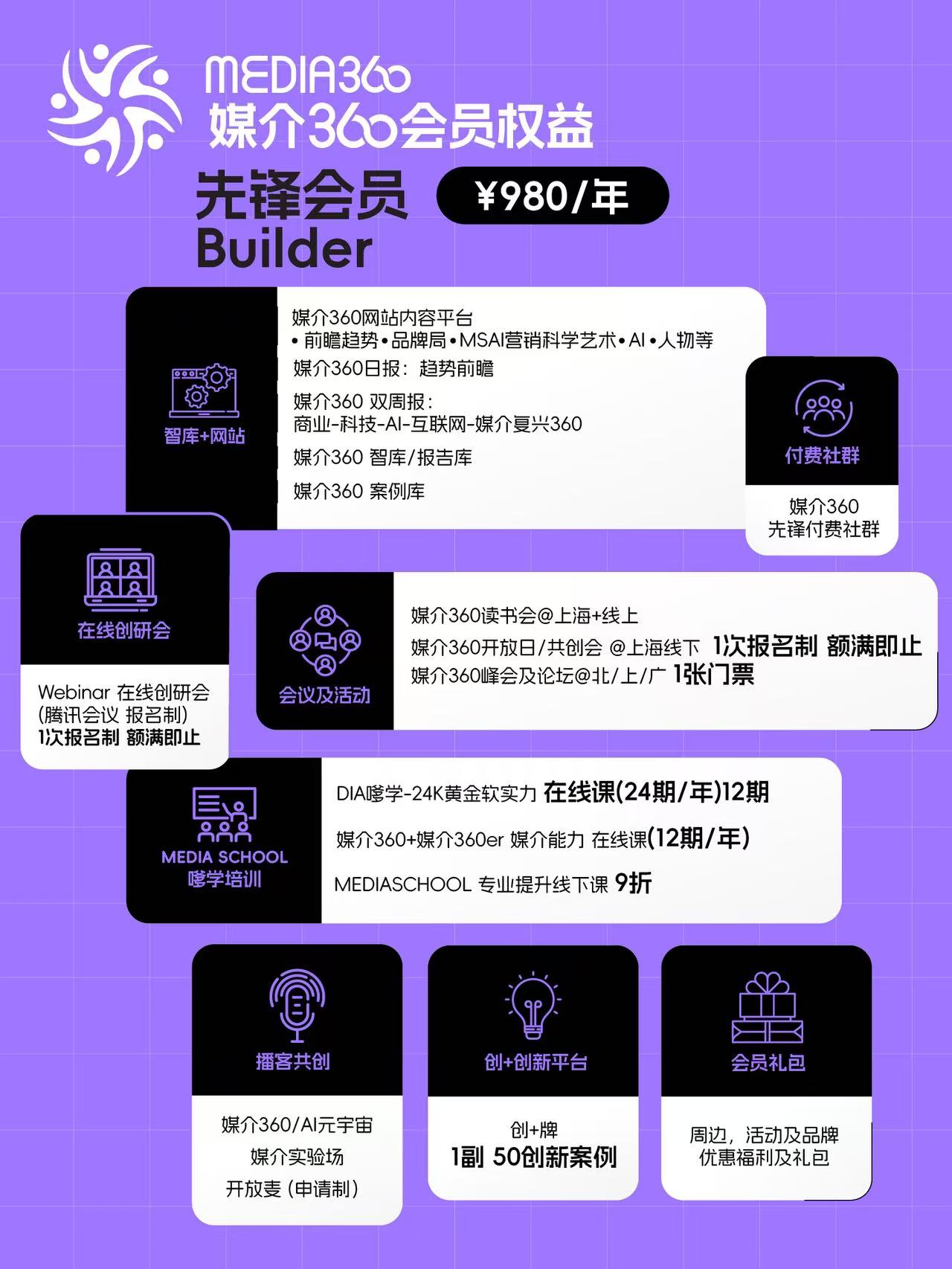

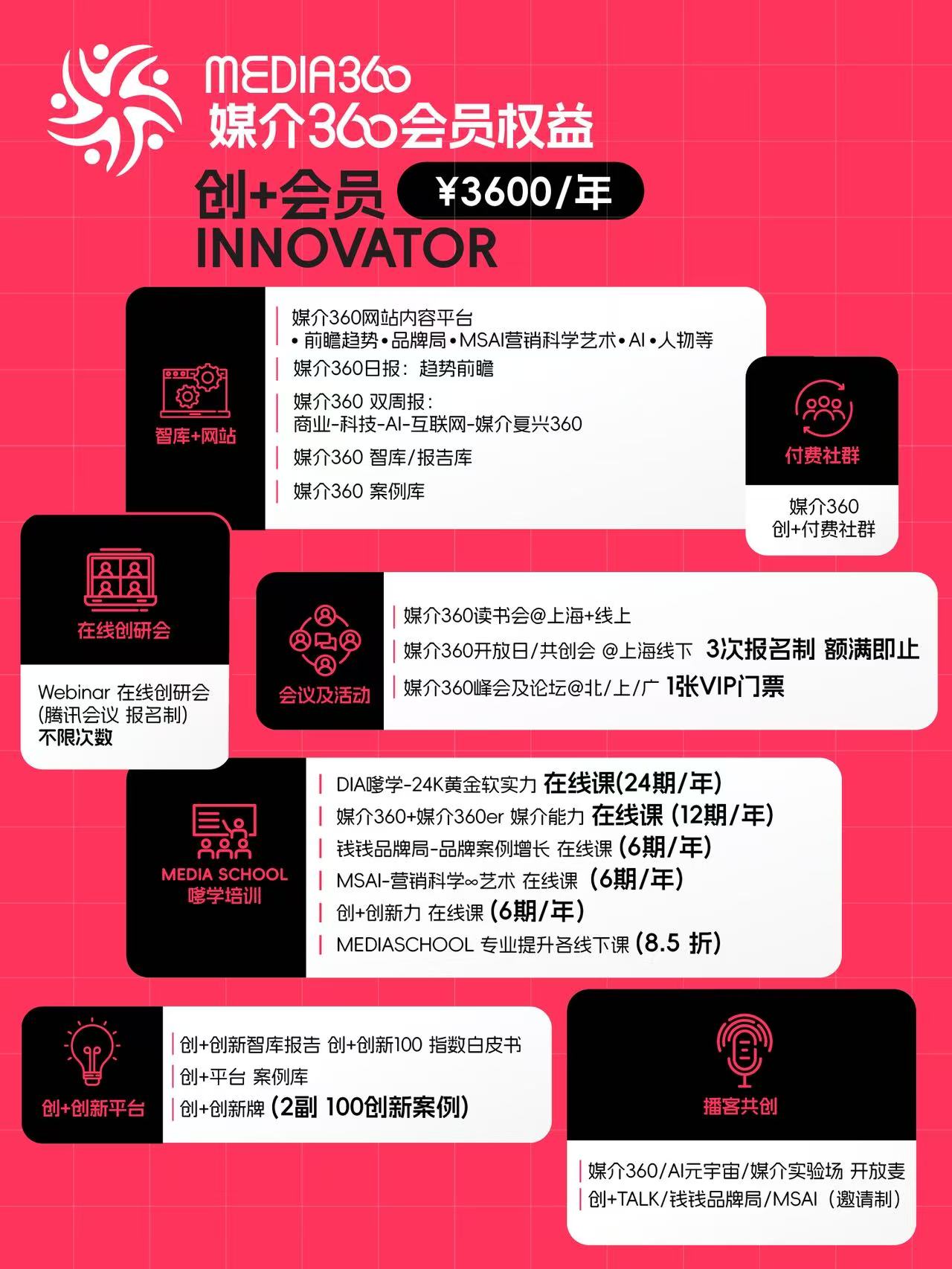

这一预言正在变为现实。洛图科技(RUNTO)最新数据显示,中国AI耳机线上市场500元以下产品销量占比从去年同期的18.8%猛增至60.1%,在短短一年内增长超过两倍。

更令人惊讶的是,0-300元价格段产品以45.5%的市场占有率成为绝对主流,标志着AI耳机已彻底从“尝鲜品”转向大众“日用品”。

这场变革的背后,是核心技术成本的急剧下降。根据行业内部数据,大模型API调用成本在过去18个月内下降了90%以上,而国产AIoT芯片的价格则降至原来的三分之一。

成本结构的革命性变化,正在重塑整个智能硬件产业的生态与格局。

01 价格革命背后的技术民主化进程

AI耳机价格的快速下沉,不仅仅是企业价格战的结果,更是技术民主化进程的直观体现。从千元级到百元级的转变,背后有着深刻的技术与产业逻辑。

核心技术成本的结构性下降

大模型推理成本的骤降是这一变革的首要驱动因素。2023年初,处理1000个token的成本约为0.01美元,而到2025年初,这一数字已降至0.001美元以下。

成本的下降使得即使是入门级AI耳机也能承担起持续的云端智能交互。

“我们现在可以为299元的耳机配备与千元机型相同水平的语音助手,这在两年前是不可想象的。”一位国内头部AI耳机企业的产品经理透露。

硬件成本的同步下降同样关键。国产AIoT芯片的成熟打破了国外厂商的垄断,使得核心处理器成本降低60%以上。

与此同时,MEMS麦克风阵列、生物传感器等关键元器件的规模化生产,进一步压低了整机成本。

产业生态的成熟与分工细化

AI耳机产业链的成熟也为价格下探提供了条件。从芯片、算法到整机制造,整个产业已形成明确的分工体系。

专业算法公司提供通用的语音识别、自然语言处理能力,硬件厂商则专注于产品定义与用户体验的优化。

“现在做AI耳机比五年前简单多了,”一位行业观察者指出,“你不需要自己研发核心算法,只需要选择合适的供应商,专注于产品定义和用户体验。”

这种分工细化显著降低了行业门槛,使得更多企业能够进入这一领域,进一步促进了市场竞争与价格合理化。