BY 媒介360

从AI芯片到6G网络,从量子计算到自动驾驶,黄仁勋在GTC大会上勾勒出一幅未来十年的科技发展路线图。

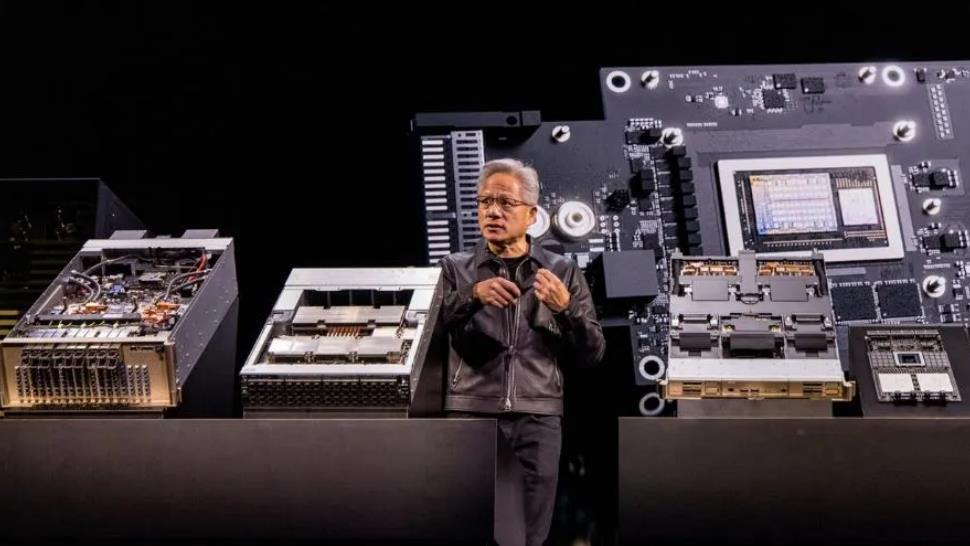

“AI是我们这个时代最强大的技术,而科学是其最伟大的前沿。”在华盛顿举行的GTC大会上,英伟达CEO黄仁勋,向全球开发者、企业领袖和科研人员描绘着正在发生的技术革命。

美东时间10月28日,英伟达在华盛顿特区举办的GTC技术峰会成为全球科技界的焦点。这场被誉为“AI界超级碗”的盛会,不再仅仅是芯片产品的发布,而是英伟达作为全栈AI基础设施的战略宣言。

01 计算范式转移:从CPU主宰到GPU加速时代

黄仁勋在演讲开篇便直指计算产业的核心转折点。数十年来,CPU性能始终遵循着可预测的规模增长轨迹,然而随着登纳德缩放定律走向终结,传统发展路径已难以为继。登纳德缩放定律认为,通过不断缩小晶体管尺寸来维持功率密度,可以降低功耗并提升性能,但这一规律已逐渐失效。

面对这一挑战,英伟达提出的解决方案是:并行计算、GPU和加速计算架构。“这一转折点已经到来,英伟达已做好准备。”黄仁勋宣称,“通过引入能够充分利用指数级增长晶体管的处理器,运用并行计算技术,再与顺序处理的CPU协同工作,我们就能将计算能力推向一个全新维度。”

加速计算的实现离不开英伟达精心构建的软件基石——CUDA-X全栈加速库。这一生态系统覆盖了从深度学习领域的cuDNN与TensorRT-LLM,数据科学平台RAPIDS,到决策优化工具cuOpt、计算光刻解决方案cuLitho,以及量子与混合计算框架CUDA-Q与cuQuantum等关键领域。

黄仁勋将这个完整的软件生态系统誉为“公司最珍贵的宝藏”,它构成了英伟达加速计算战略的技术核心。值得注意的是,英伟达不仅在硬件层面实现突破,更在软件层面构建了极高的生态壁垒。

随着摩尔定律放缓,全球算力需求却呈指数级增长。传统数据中心架构已无法满足AI大模型训练与推理的惊人需求,这正是英伟达推动计算范式转移的历史性机遇。

.png)

02 AI工厂:从工具到生产力主体的根本性变革

“AI不是工具,而是生产力主体。”黄仁勋在演讲中提出了这一颠覆性观点。他强调,这是历史上首次技术具备了执行劳动任务的能力,成为人类生产力的延伸。这种从“工具”到“AI劳动者”的根本性转变,正在催生全新的计算范式。

在黄仁勋的构想中,现代“AI工厂”已远非传统数据中心所能概括,而是专门为海量token的生成、传输与服务构建的全新综合计算平台。AI工厂如同一条生产线,只专注于一件事:生产token。能源流入,驱动GPU;GPU通过网络连接成超级系统,批量产出token。

为支撑这一愿景,英伟达推出BlueField-4数据处理单元,支持800Gb/s吞吐量,为千兆级AI基础设施提供突破性加速。这款集成64核Grace CPU与ConnectX-9网络芯片的数据处理器,计算性能达到前代产品的6倍,可支持的AI工厂规模较BlueField-3扩大3倍。

面对指数级增长的AI算力需求,黄仁勋详解了英伟达的解决方案:“我们首先重新定义计算机的形态,首次实现单个计算系统扩展至整个机柜规模;继而通过创新的AI以太网技术Spectrum-X,实现多个系统间的无损横向扩展。”

为应对超大规模AI部署的挑战,英伟达正式发布了Omniverse DSX——一套完整覆盖100兆瓦至数千兆瓦级AI工厂设计与运营的综合解决方案。该蓝图提供了两个配置框架:DSX Boost通过智能电力管理与工作负载动态分配,在同等算力输出下降低约30%能耗;DSX Flex则将数据中心深度接入区域电网体系,通过智能调度可再生能源有效激活美国电网中约100吉瓦的闲置容量。